Soziale Mobilität in Österreich - Illusion Chancengleichheit?

Table of Contents

Dieser Artikel ist am Blog A&W erschienen

Die soziale Mobilität ist in Österreich gering. Einkommen, Beruf und Bildung werden maßgeblich vom sozialen Status der Eltern bestimmt. Erbschaften sind dabei oft nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs. Die politische Antwort auf die fehlende Aufwärtsmobilität lautet häufig: Mehr Chancengleichheit! Doch dieser Appell lenkt oft von anderen Ungleichheiten ab. Wichtige Forderungen und Maßnahmen, insbesondere die gesicherte Existenz aller, treten so in den Hintergrund. Aufgrund anhaltender Ausgrenzungen mancher Gruppen bleibt die gezielte Förderung von sozialer Mobilität dennoch sinnvoll.

Fünf Generationen zum Durchschnittseinkommen

Über soziale Mobilität bei Einkommen wissen wir aufgrund der schlechten Datenlage weniger, als wir gerne wüssten. Doch eine international vergleichende Studie der OECD aus dem Jahr 2018 hat Österreich diesbezüglich ein schlechtes Zeugnis ausgestellt: Hierzulande dauert es durchschnittlich 5 Generationen, bis ein Kind, dessen Familie zu den untersten 10 % der Einkommensverteilung zählt, das Durchschnittseinkommen erreicht. Das ist also ein hypothetisches Szenario, denn fünf Generationen überlebt niemand. Es verweist aber auf das beträchtliche Ausmaß der Vererbung von Vor- und Nachteilen in Österreich. Zum Vergleich: In Dänemark dauert so ein Aufstieg im Schnitt zwei, in Norwegen, Schweden und Finnland drei Generationen.

Von ArbeiterInnen zu ArbeiterInnen, von Führungskräften zu Führungskräften

Die Einkommensmobilität ist ein Beispiel für soziale Mobilität. In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird unter dem Begriff „intergenerationelle soziale Mobilität“ die Wahrscheinlichkeit zusammengefasst, dass Kinder einen anderen sozialen Status als ihre Eltern erreichen – etwa in den Dimensionen Bildung, Einkommen, Beruf oder Klasse.

„Sozial mobil“ ist ein Mensch demzufolge, wenn sie oder er im Erwachsenenalter einen Status innehat, der nicht dem der Eltern entspricht. Soziale Mobilität kann nach oben gehen – sie kann aber auch einen Abstieg bedeuten. In der öffentlichen Debatte geht es meist um die wünschenswerte Aufwärtsmobilität.

Auch in anderen Dimensionen der sozialen Mobilität sticht Österreich im OECD-Vergleich eher als negatives Beispiel hervor, etwa in Bezug auf die Vererbung des Berufsstatus. Die Wahrscheinlichkeit, Führungskraft zu werden, ist für Kinder von Führungskräften 3,3-mal höher als für Kinder aus ArbeiterInnenfamilien. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter ArbeiterIn zu sein, für Kinder von Führungskräften nur ein Drittel so hoch wie für Kinder aus ArbeiterInnenfamilien. Von den 24 verglichenen Ländern schneidet diesbezüglich nur ein Land – Portugal – noch schlechter ab. Der zusammenfassende Befund über das Ausmaß der sozialen Mobilität ist also wenig überraschend: „Soziale Mobilität in Österreich ist vergleichsweise gering.“

Bildungsabschlüsse als Ursache

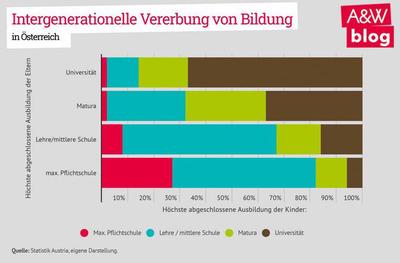

Einen von mehreren Gründen für diese geringe Mobilität in Bezug auf Einkommen oder Berufsstatus vermuten die OECD-Ökonomen im hierzulande hohen Ausmaß der Vererbung von Bildungsabschlüssen. Denn Bildung hat wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeiten, bestimmte Berufe auszuüben und dementsprechende Einkommen zu erzielen. Aktuelle Daten der Statistik Austria im Rahmen des European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2019 bestätigen das hohe Ausmaß der Vererbung von Bildungsabschlüssen in Österreich.

Diese Zahlen zeigen die Abhängigkeit der höchsten abgeschlossenen Ausbildung der heute 25-59-jährigen österreichischen Bevölkerung, der Kindergeneration, von der höchsten abgeschlossenen Ausbildung ihrer Eltern:

68 % der Kinder aus AkademikerInnenhaushalten schließen wiederum ein Hochschulstudium ab. Diese Menschen werden also eher selbst wieder AkademikerInnen, als dass sie das Bildungssystem bereits davor verlassen.

Nur 7 % der Menschen, bei denen die höchste abgeschlossene Ausbildung der Eltern die Pflichtschule ist, haben einen Hochschulabschluss, weitere 12 % machen die Matura. Ihre Bildungslaufbahn ist im Durchschnitt vorgegeben, sie schließen zu 27 % maximal eine Pflichtschule ab, weitere 55 % eine mittlere Schule. Nach weiter oben sind sie selten mobil.

Vor 50 Jahren war der Zusammenhang zwischen der Bildung der Eltern und ihrer Kinder noch stärker. Die Bildung der Eltern ist aber immer noch entscheidend: Auch 2019 hatten knapp über 40 Prozent der StudienanfängerInnen Eltern mit Hochschulabschluss. Das ist ein beträchtlicher Anteil. Vor allem, wenn bedacht wird, dass im Jahr 2018 lediglich – oder immerhin – 15,8 % der österreichischen Wohnbevölkerung einen Hochschulabschluss hatten.

Deutliche Unterschiede zwischen Gruppen

Solch eine Durchschnittsbetrachtung ist zwar aufschlussreich, verwässert aber die deutlichen Unterschiede in der Bildungsmobilität zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen. Wie steht es um die Aufstiegschancen von Frauen im Vergleich zu Männern? Von jungen Migrantinnen im Vergleich zu Migranten und zu Menschen ohne Migrationshintergrund? Die Zugehörigkeiten zu solchen Gruppen und damit einhergehende Diskriminierungen, etwa im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt, überschneiden sich und verstärken sich gegenseitig. Soll die soziale Mobilität gefördert werden, geht es auch darum, besonders ausgegrenzte Personengruppen gleichzustellen.

In Österreich ist es beispielsweise so, dass die Migranten der zweiten Generation mit größerer Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die Bildung aufsteigen als die Söhne von ÖsterreicherInnen. Migrantinnen der zweiten Generation haben hingegen weniger hohe Aufstiegswahrscheinlichkeiten bezüglich der Bildung als die Töchter von ÖsterreicherInnen. Die Betrachtung spezifischer Gruppen ist auch notwendig, um die Prozesse, die soziale Aufwärtsmobilität verhindern, verstehen zu können.

Chancen- und Ergebnisgleichheit …

Die Debatte bringt es auch voran, wenn wir zunächst klären, warum soziale Mobilität überhaupt erwünscht ist. Ein häufig vorgebrachtes Argument ist Chancengleichheit. Chancengleichheit klingt schön. In einer von Ungleichheiten geprägten und darauf basierenden Gesellschaft wird sie aber eine Illusion bleiben.

Aber zunächst ein Schritt zurück. ÖkonomInnen unterscheiden gerne zwischen Ergebnis- und Chancengleichheit. Ergebnisgleichheit bzw. -ungleichheit – etwa Ungleichheit in der Einkommensverteilung, in der Vermögensverteilung usw. – beschreibt die Verteilung der Ergebnisse, wie sie durch Märkte und soziale Institutionen entstehen. Chancengleichheit auf der anderen Seite bezeichnet die Verteilung der Möglichkeiten, etwas zu erreichen oder zu tun, zum Beispiel einen Bildungsabschluss zu erreichen oder einen Beruf auszuüben.

Es besteht überraschend viel Einigkeit darüber, dass die Chancengleichheit wünschenswert und gut ist. Geht es um die Ergebnisgleichheit, sind wir jedoch vom Konsens sehr weit entfernt.

… sind untrennbar!

Eine Trennung in Chancen und Ergebnisse ist zunächst argumentativ praktisch. Wenn alle die gleichen Chancen hätten, die Ergebnisse – also etwa das Einkommen oder Vermögen – sich dann aber unterscheiden, wäre es leicht, die jeweilige Person für ihr Ergebnis verantwortlich zu machen. Sie oder er hat eben seine Chancen nicht verwirklicht. Dann bräuchte es auch kein umverteilendes Steuersystem, keine besondere Förderung ausgegrenzter Gruppen oder sonstige Maßnahmen gegen ungleiche Ergebnisse, etwa bei den Vermögen, und auch keine Lohnpolitik oder Solidarität. In anderen Worten: Die dann bestehenden Ungleichheiten wären nicht nur gerecht, sondern sogar wünschenswert.

Aber eigentlich können Ergebnisse und Chancen gar nicht sauber getrennt werden. Weder als wissenschaftliche Kategorien, und noch weniger in den menschlichen Lebensrealitäten. Zum Beispiel, weil die Ergebnisse von heute – die Einkommensverteilung, die Vermögensverteilung – die Chancen von morgen bestimmen. Die Vererbung von Ressourcen beginnt nicht erst beim Bildungsabschluss, der Berufswahl oder dem Einkommen in der Mitte des Lebens. Genauso wenig endet sie damit.

Ergebnisse und Chancen sind untrennbar miteinander verwoben, ab der Geburt, vielleicht bereits davor. Etwa bei der Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen (können), der privaten Frühförderung, dem Nachhilfeunterricht, Privatschule, dem Zugang zu Praktika, der Vererbung von sozialen Normen und Verhaltenscodes, dem Zugang zu Jobs und Netzwerken, der finanziellen Absicherung oder eben zu Vermögen.

Die Erbschaft als Spitze eines Eisbergs

Zusätzlich wird eine Erbschaft im Todesfall dann manchmal zur sichtbaren Spitze des Eisberges. Sind Ressourcen wie Vermögen und Einkommen heute ungleich verteilt, haben manche die Möglichkeit, der nächsten Generation bessere Chancen zu bieten. Und nur weil alle – etwa rechtlich – die Chance haben, etwas zu tun, bedeutet das noch lange nicht, dass alle diese Möglichkeit auch wahrnehmen können. In einer von einer ungleichen Verteilung geprägten Gesellschaft schafft, wer über substanzielles Vermögen verfügt, sich eben zusätzliche Möglichkeiten.

Die Verschiebung der Diskussion weg von der Ergebnisgleichheit und hin zur Chancengleichheit ist oft auch ein Versuch, bestehende Ungleichheiten zu rechtfertigen und sie schönzureden. Das ist aber auf der grundfalschen Annahme aufgebaut, Chancen und Ergebnisse überhaupt unterscheiden zu können.

Ein gutes Leben für alle

Es stellt sich nun die Frage, ob politische Forderungen und Maßnahmen auf die Förderung der sozialen Mobilität fokussieren sollen. Soziale Mobilität – die nach oben – ist erwünscht, weil davon ausgegangen wird, dass Menschen dann ein besseres Leben haben. Weil mehr Bildung oft ein höheres Einkommen und mehr Anerkennung verspricht. Eine solche Perspektive impliziert aber, dass mehr Bildung notwendig ist, um überhaupt erst ein gutes Leben führen und Anerkennung finden zu können.

Viel wichtiger ist aber, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Bildungsabschluss, ihrem Beruf und ihrer sozialen Herkunft, ein gutes Leben, ein Dach über dem Kopf und ein sicheres Einkommen haben. Dass es eben nicht höhere Bildung braucht, nicht erst den Aufstieg, um eine gesicherte Existenz zu haben.

Dabei dürfen wir nicht der Illusion verfallen, in unserer von Ungleichheiten geprägten und strukturierten Gesellschaft Chancen gleich verteilen zu können. Es braucht zunächst eine gleichere Verteilung der Ergebnisse, von Einkommen, von Vermögen, von Mitbestimmung und vielem mehr.

Gleichzeitig die soziale Mobilität gezielt zu fördern ist aber aufgrund der anhaltenden Ausgrenzung mancher Gruppen, etwa vom Hochschulzugang oder gewissen Berufen, dennoch sinnvoll. Die AutorInnen der OECD-Studie schlagen dazu einige sinnvolle Maßnahmen vor. Zum Beispiel eine Stärkung der frühkindlichen Bildung, mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren in Kindergärten und eine bessere Betreuungsquote. Vor allem die viel zu frühe Trennung von SchülerInnen – in Mittelschule und Gymnasium – im Alter von zehn Jahren schadet der sozialen Mobilität.